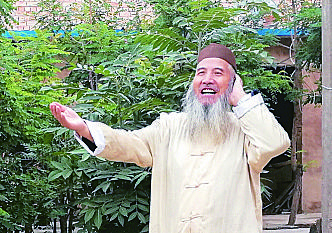

赵福朝在演唱山花儿。

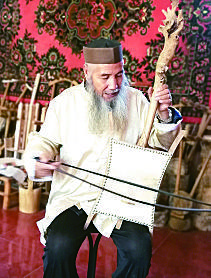

赵福朝手工制作的各种民间乐器。

赵福朝拉着自制的琴演唱花儿民歌。

▶赵福朝向课题组成员介绍民间乐器。

赵福朝出生于固原市泾源县泾河源镇马家村一个农民家庭,父亲是木匠,擅长制作各种木器。儿时的赵福朝在帮助父亲拉锯子、锯木头的过程中耳濡目染,也喜爱上了木器活儿,为他日后潜心制作民间乐器打下了木工基础。赵福朝上小学期间,经常在暑假去给生产队放牛。在山上放牛时,他从一些年纪大的放牛人那里听到淳朴的山花儿民歌,从此对花儿产生了浓厚兴趣,并渐渐学会了唱花儿。赵福朝自11岁开始学唱花儿以来,一直没有舍弃这一爱好,他最喜欢唱的花儿有《山上打了个梅花鹿》《打马的鞭子闪断了》等。如“上山里打了个梅花鹿,下山里打了个野狐狸;娘家维了个亲姑舅,婆家维了个姐夫。”“树树儿栽在渠沿上,树叶叶儿落在水上;好看是在眼睛上,老实人是在脸上。”

赵福朝小学毕业后,考入固原六盘山林业学校学习。中专毕业后,被分配到六盘山腹地的二龙河林场,成为一名林场职工。酷爱骑马的赵福朝,每当骑在马背上,在林场巡逻或下山办事时,总会对着空旷的山野或树林,扯开嗓子唱上几首高亢嘹亮的花儿。在林场工作期间,有一批从青海来的转业军人被分配到林场工作,其中不乏花儿歌唱高手,赵福朝虚心向这些来自花儿故乡的职工学唱花儿,歌唱技巧有了显著的进步,很快成为当地有名的“花儿王”。

赵福朝还十分喜爱民间乐器,2000年从林场退休之后,就迷上了手工制作民间乐器,他的初衷就是让更多的年轻人了解早年的民间乐器模样及声响,让相关传统文化得以传承。近20年来,他根据儿时的记忆,以及在外地见到的一些民间乐器样式,利用儿时从父亲那里习得的木工手艺,凭借在林场工作时对木头材质的熟悉程度,努力摸索钻研制作出百十件传统的民间乐器,有单弦琴、圆心琴、桦树皮鼓、木头梆子等。还探索出了边敲击或弹奏民间乐器,边歌唱花儿的新模式,让本无音乐伴奏的古老花儿民歌绽放出新的光彩。“2008年,他在传承花儿原有特色的基础上独创‘手鼓花儿’,用历史悠久且民族特色浓郁的手鼓为花儿伴奏,边唱边击,将花儿的原生态特色表现得淋漓尽致,形成了自己特有的演唱形式。他在继承传统花儿的基础上加以创新,给传统花儿加入了更多现代气息,其中不乏表现宁夏山川、民俗风情及爱情亲情等题材作品。他的原创花儿作品多次在演出中屡屡获奖,吸引了很多年轻人前来学唱花儿。”2010年,赵福朝被认定为自治区级非物质文化遗产项目山花儿代表性传承人。其后,许多花儿爱好者慕名前来向他学习,赵福朝热心地用其独到的先听后学、口口相传的传统方法辅导花儿新人。

赵福朝说:“我从11岁开始学唱花儿,唱了50多年。我就是喜欢它,唱起来觉得舒坦。有花儿相伴,这一辈子才活得自在。”他早年唱花儿,中年以后制作民间乐器,并将乐器伴奏和唱花儿相结合,对花儿一往情深,孜孜不倦。特别是退休后,他有了大量的时间,不仅潜心手工制作民间乐器,也经常和其他花儿歌手切磋交流,从而接触到了平凉市庄浪县及固原市泾源县、西吉县、海原县等地的花儿歌手,听到了许多不同风格的花儿。作为自治区级非物质文化遗产传承人的赵福朝,以传承花儿为己任。这些年来,他一直坚持从民间收集花儿歌词,将各处听来的一首首歌词都抄录在本子上,前后记了七八个笔记本,有近2000首。2008年以来,赵福朝还经常参加区内举办的非物质文化遗产展演活动,并走进校园为中小学生教唱花儿,积极投入各项非物质文化遗产传承活动。2020年11月,近70岁高龄的赵福朝,作为宁夏代表队成员,参加广东中山中国民间文艺“山花奖”演艺活动,集体表演“夯歌”节目,为非物质文化遗产传承不遗余力。

(本文摘自《宁夏非物质文化遗产代表性传承人口述实录·银川卷》作者:武宇林 杜 丹 张 洁 马慧玲 图片为书内插图)