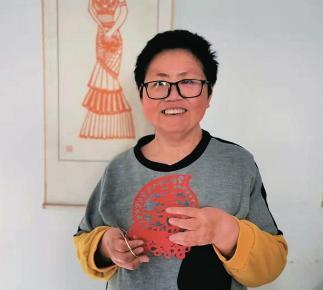

陆梦蝶,1973年出生,宁夏银川人,大专文化程度。2013年被认定为自治区级非物质文化遗产项目(剪纸)代表性传承人。

1973年,陆梦蝶出生于银川市永宁县的一个普通农民家庭,父亲是宁夏人,母亲是陕西人,家中有兄弟姐妹五个,陆梦蝶排行老大。儿时的陆梦蝶和同龄的孩子一样,活泼好动,爱跑爱跳,恰如其名“梦蝶”,如梦似幻、自由飞舞。但是不幸却在陆梦蝶15岁时悄悄降临,这一年,她因为化脓性关节炎不得不休学。此后,陆梦蝶又陆续患上了左眼虹膜睫状体炎、强直性脊柱炎、红斑狼疮等多种疾病,请假、住院、休学成为常态,她只能断断续续上课,总算完成了高中课程。好在经过顽强拼搏,陆梦蝶考取了天津轻工业学院(2002年更名为天津科技大学)乳品工艺专业。上大学期间,在和疾病抗争中,陆梦蝶辗转反复于医院和学校之间,最终在学校老师和同学们的帮助下,顺利完成了学业。大专毕业后,她进入银川市乳品厂工作,并走进了婚姻的殿堂。

天有不测风云。本以为大专毕业走上工作岗位,就能迎来崭新美好的生活,可是命运再次无情地捉弄了她。1999年,陆梦蝶由于红斑狼疮,股骨头坏死,不得已动了手术。术后一年不到,因为受寒,全身关节变形而导致瘫痪。2002年,陆梦蝶又遭遇离婚,结束了4年的婚姻。2003年,由于国企改制,陆梦蝶被迫下岗,成了失业人员。在短短的3年里,陆梦蝶经历了瘫痪、离婚、失业的三重沉重打击。那时的她只能躺在床上,一动也不能动,是那么的无助、无奈、沮丧,几乎失去了生活的勇气。

然而,性格顽强坚韧的陆梦蝶不甘心命运的摆布,内心深处如同彩蝶飞舞般的梦幻犹存。她经过一段时间的自我调整,接受了现实,想方设法让自己“动起来”。在父母的精心照料下,经过一年的刻苦训练,陆梦蝶终于能够拄拐行走。继而,她动起了自食其力的念头,首先想到的是写作和剪纸。她觉得写作离自己最近,还可以获得稿费。于是,她克服身体上的病痛,陆续写下几百万字的书稿,迄今为止已出版《偶是农民》《梦随蝶舞》《水晶绿》《幸运情书》等五部书籍,并成为宁夏作协会员。不仅写作,她还想到了剪纸。陆梦蝶的母亲是陕西人,擅长剪纸,姥姥及太姥姥也都是剪纸高手。母亲嫁到银川后,把陕西那边的剪纸技艺也带了过来,逢年过节,会在家里的方格窗户纸上贴满红彤彤的剪纸。耳濡目染之下,陆梦蝶少年时期就学会了简单的剪纸技艺,时常剪些花花草草,用于班级墙报等美化装饰。她还用剪纸图案装饰自己的作业本。儿时的剪纸爱好,不承想成为她日后战胜病魔的神丹妙药及心灵鸡汤。

2004年,她正式开始了民间剪纸的实践探索。那年,陆梦蝶在前往北京访友的途中,途经河北省蔚县,在那里她欣赏到了大名鼎鼎的蔚县剪纸。蔚县剪纸源于明代,在清代末年发生巨大改革,由“剪”变“刻”,并开始染色,是国内别具一格的套色剪纸。看着已成规模甚至开始商业化的蔚县剪纸,陆梦蝶大受启发,回家之后,她重拾了剪纸技艺。一开始,陆梦蝶的手由于关节严重变形,根本拿不了剪刀。但由于她的顽强坚持,终究克服了困难,剪出了一幅又一幅惟妙惟肖的剪纸图案。在她与疾病抗争的日子里,要么奋笔疾书,抒发自己对生活的所思所想;要么拿起剪刀,用民间剪纸刻画对美好生活的追求与向往,并把剪纸用作书中的插图。她很快发现,小小的剪纸竟能带给她幸福感。如她感言:“恰恰是剪纸这一小爱好,在我最落魄的时候给了我希望。写作是需要情感付出的,是情绪化的,而且会把人带入这种情绪化。但是剪纸它能带给我平静和安宁,剪纸给我的是一种心灵上的治愈,我觉得这是艺术疗愈的一种方式。”

陆梦蝶病情稍有好转,就想着要为家乡人做点实事。她在村里开办了一家“田野书舍”,为村民提供阅读、娱乐休闲的环境。还为小学生们辅导数学、英语作业,为妇女们传授剪纸技艺,让家乡人分享她的读书、写书及剪纸的快乐。也正是农家书屋的影响力,让她的剪纸才能为人所知。2004年10月,陆梦蝶的30多幅剪纸作品被永宁县宁和家园选中,喷绘于一面围墙,形成了很好的美化装饰效果,她也因此获得了一些酬金。这是陆梦蝶第一次通过剪纸获得的经济收入,让她对自立自强更加充满了信心和勇气,也更加努力钻研剪纸技艺。

随着她的剪纸技艺不断精进娴熟,她先后创作了大量作品,多幅作品入选各种展览并获得奖励。2008年,陆梦蝶为迎接北京奥运会,昼夜不停地剪了6000多只蝴蝶,从中精选出2008只,组成了精美的图案在北京奥林匹克公园“祥云小屋”的宁夏非遗展中展出,她用自己的剪纸语言,为2008奥运会献上了一份特殊而美好的祝福。同年,为庆祝宁夏回族自治区成立五十周年,陆梦蝶创作了《和谐宁夏塞上江南》剪纸作品,一举夺得第四届国际剪纸艺术展金奖。2009年,陆梦蝶又获得中国鱼文化剪纸大赛银奖。2010年,陆梦蝶参加上海世博会,代表宁夏残疾人在生命阳光馆进行了剪纸展演。2013年,陆梦蝶被认定为自治区级非遗项目(剪纸)代表性传承人。

陆梦蝶被认定为自治区级非遗传承人之前,就开始了剪纸技艺的传承活动,经常应邀前往永宁县的一些学校、银川市回民一小、宝湖中学等中小学校进行剪纸教学活动。并应邀为一些村镇、社区的残疾人传授剪纸技艺,还在网上指导愿意学剪纸的人,甚至还为一些身居海外的华裔女性教剪纸,让她们表达对中华优秀传统文化的热爱之情。陆梦蝶尽自己所能,为民间剪纸的传承作了突出的贡献。

陆梦蝶自从全身心投入剪纸艺术以来,被剪纸艺术深深吸引,并经常思考剪纸的相关问题。她认为,剪纸能传承这么多年,比起登上大雅之堂,它的生命力更在民间。会写字的人写春联,没有上过学、习过字的人可以用剪纸的图案来解读和表达中国汉语言,给一个抽象的概念以具体的形象,传统剪纸里面包含的才是真正的中华文化。剪纸图案团花就是一种平衡、对称、秩序感的美,包括它象征的团圆、圆满,都是我们中华文明追求的一种文化信仰。还比如《福在眼前》图案,是蝙蝠衔着两枚钱币,它通过谐音把抽象概念的汉语字符具象化为蝙蝠、钱币这样具体的物的图案,很有哲学意味,即把眼前的事做好了,明天自然会是好的。正是对剪纸的深刻理解,陆梦蝶经历了从传统到创新,又回到传统的剪纸道路,极力守正创新,坚持正确的民间剪纸传承方向。

陆梦蝶的人生可谓跌宕起伏、命运多舛。成人后的陆梦蝶虽然未能像一只梦中的蝴蝶体态轻盈地自由飞翔,但她有幸和民间剪纸结缘,在她生命的低谷,是神奇的剪纸艺术所蕴含的喜庆美好带给她勇气、力量和希望。她深入剪纸的世界中,获得了心灵的宁静和恬淡,变得阳光、乐观、热忱。她高洁的人格将如梦中之蝶,永远翩翩起舞,咏唱生命的赞歌。

(本文摘自《宁夏非物质文化遗产代表性传承人口述实录·银川卷》作者:武宇林 杜 丹 张 洁 马慧玲 图片为书内插图)