本报记者 单 瑞 文/图

仲夏时节,走进固原市原州区三营镇甘沟村马铃薯种植基地,正值马铃薯开花季,白花黄芯衬绿叶,在地里轻舞,格外引人注目。受益于固海扬水工程,这块原来靠天吃饭的旱地摇身一变,成为绿油油的水浇地。

“‘一年一场风、从春刮到冬,十年九不收、家家锅里空’是固海扬水工程建设前当地恶劣生态环境的真实写照。”南城拐子泵站站长马强在水利一线工作20余年,回忆当时的情境十分感慨。他说,以前这里全是靠天吃饭的旱田,2003年固海扩灌扬水工程建成通水,黄河水引到这里后,粮食作物面积扩大,马铃薯、枸杞、黄芪等作物成为农民增收的主要途径。

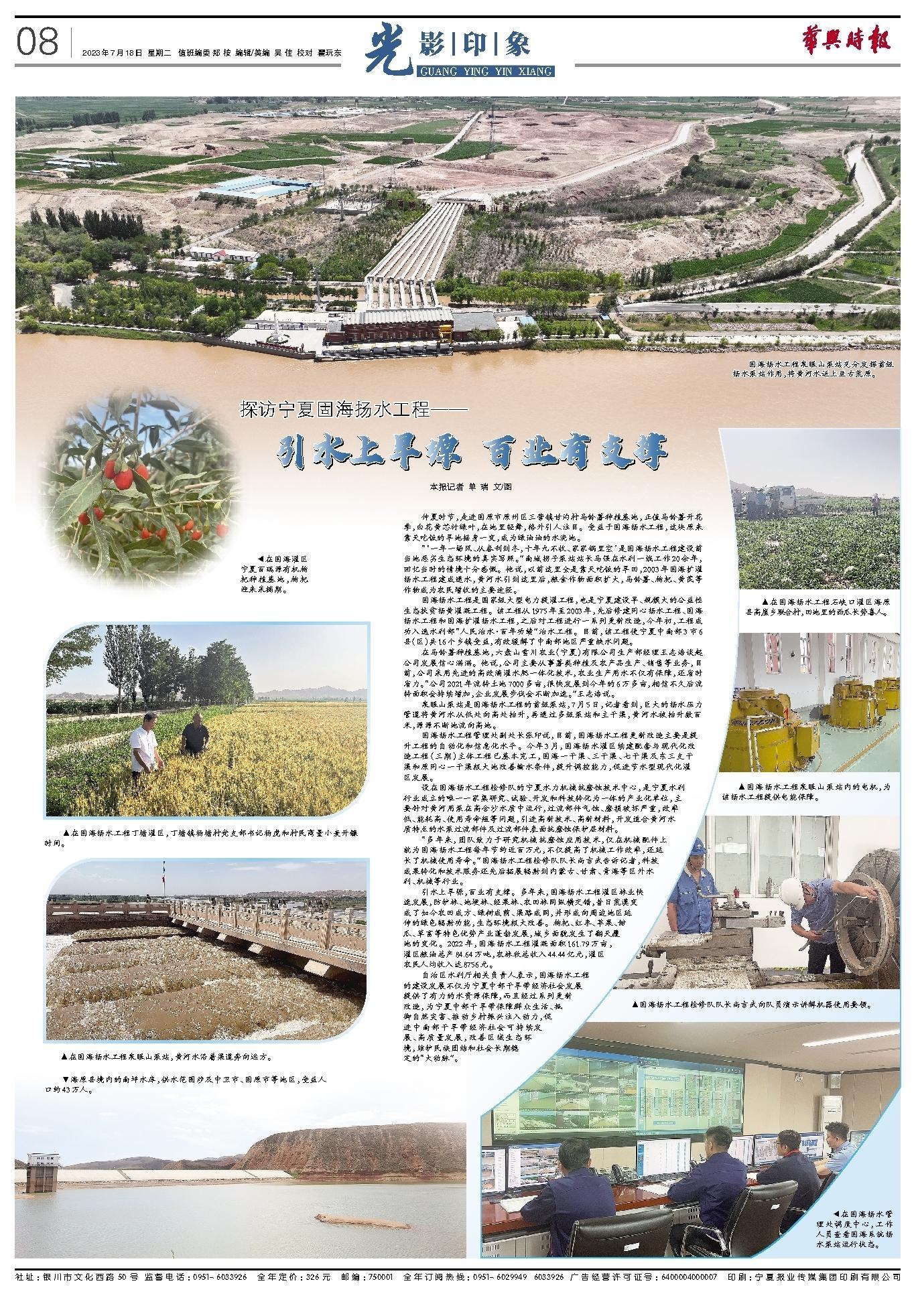

固海扬水工程是国家级大型电力提灌工程,也是宁夏建设早、规模大的公益性生态扶贫扬黄灌溉工程。该工程从1975年至2003年,先后修建同心扬水工程、固海扬水工程和固海扩灌扬水工程,之后对工程进行一系列更新改造,今年初,工程成功入选水利部“人民治水·百年功绩”治水工程。目前,该工程使宁夏中南部3市6县(区)共16个乡镇受益,有效缓解了中南部地区严重缺水问题。

在马铃薯种植基地,六盘山雪川农业(宁夏)有限公司生产部经理王志浩谈起公司发展信心满满。他说,公司主要从事薯类种植及农产品生产、销售等业务,目前,公司采用先进的高效滴灌水肥一体化技术,农业生产用水不仅有保障,还省时省力。“公司2021年流转土地7000多亩,很快发展到今年的6万多亩,相信不久后流转面积会持续增加,企业发展步伐会不断加速。”王志浩说。

泉眼山泵站是固海扬水工程的首级泵站,7月5日,记者看到,巨大的扬水压力管道将黄河水从低处向高处抬升,再通过多级泵站和主干渠,黄河水被抬升数百米,源源不断地流向高地。

固海扬水工程管理处副处长张印说,目前,固海扬水工程更新改造主要是提升工程的自动化和信息化水平。今年3月,固海扬水灌区续建配套与现代化改造工程(三期)主体工程已基本完工,固海一干渠、三干渠、七干渠及东三支干渠和原同心一干渠极大地改善输水条件,提升调控能力,促进节水型现代化灌区发展。

设在固海扬水工程检修队的宁夏水力机械抗磨蚀技术中心,是宁夏水利行业成立的唯一一家集研究、试验、开发和科技转化为一体的产业化单位,主要针对黄河用泵在高含沙水质中运行,过流部件气蚀、磨损破坏严重,效率低、能耗高、使用寿命短等问题,引进高新技术、高新材料,开发适合黄河水质特点的水泵过流部件及过流部件表面抗磨蚀保护层材料。

“多年来,团队致力于研究机械抗磨蚀应用技术,仅在机械配件上就为固海扬水工程每年节约近百万元,不仅提高了机械工作效率,还延长了机械使用寿命。”固海扬水工程检修队队长尚吉武告诉记者,科技成果转化和技术服务还先后拓展辐射到内蒙古、甘肃、青海等区外水利、机械等行业。

引水上旱塬,百业有支撑。多年来,固海扬水工程灌区林业快速发展,防护林、地埂林、经果林、农田林网纵横交错,昔日荒漠变成了如今农田成方、绿树成荫、渠路成网,并形成向周边地区延伸的绿色辐射功能,生态环境极大改善。枸杞、红枣、苹果、甜瓜、草畜等特色优势产业蓬勃发展,城乡面貌发生了翻天覆地的变化。2022年,固海扬水工程灌溉面积161.79万亩,灌区粮油总产84.64万吨,农林牧总收入44.44亿元,灌区农民人均收入达8756元。

自治区水利厅相关负责人表示,固海扬水工程的建设发展不仅为宁夏中部干旱带经济社会发展提供了有力的水资源保障,而且经过系列更新改造,为宁夏中部干旱带保障群众生活、抵御自然灾害、推动乡村振兴注入动力,促进中南部干旱带经济社会可持续发展、高质量发展,改善区域生态环境,维护民族团结和社会长期稳定的“大动脉”。