马成龙

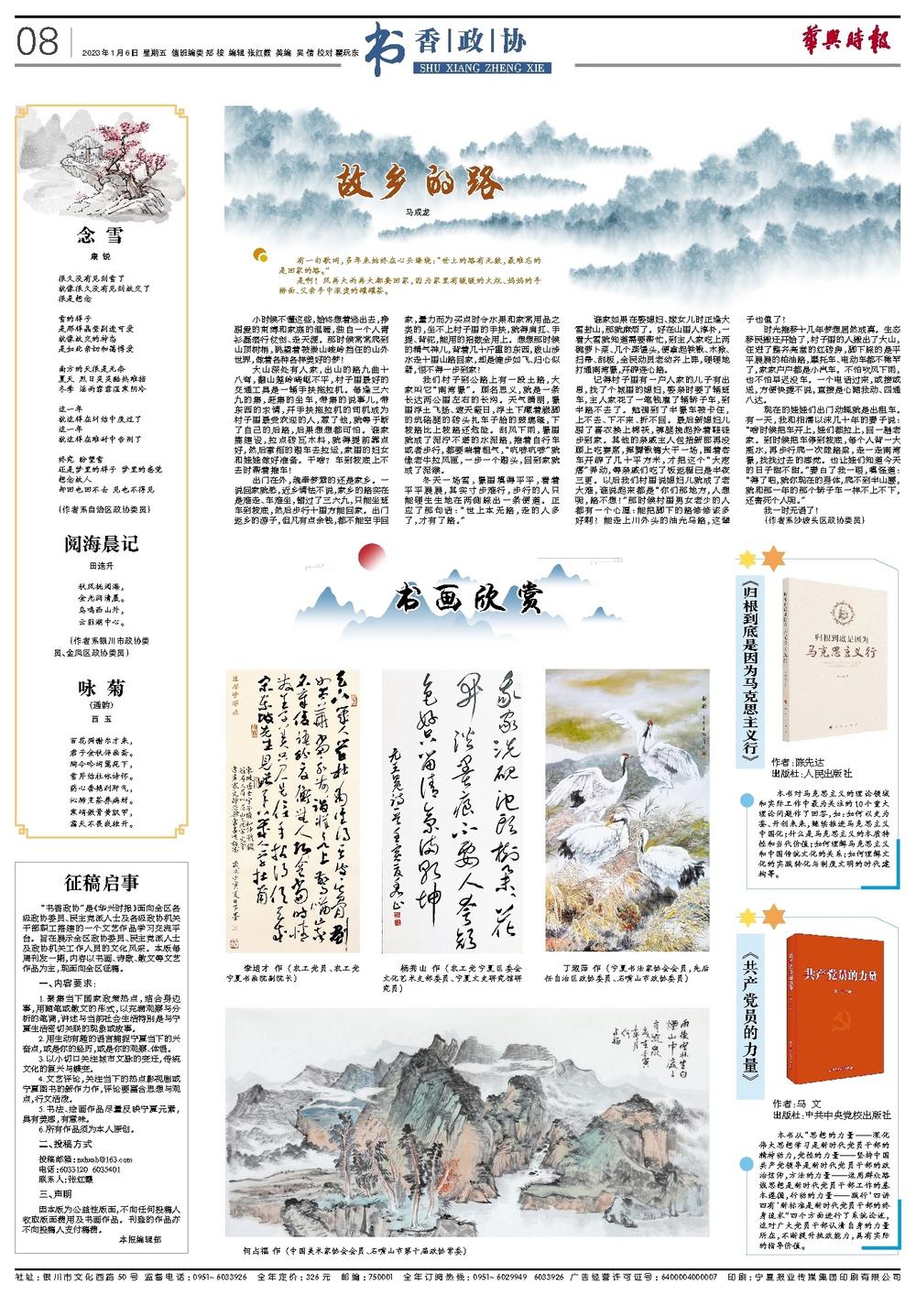

有一句歌词,多年来始终在心头缭绕:“世上的路有无数,最难忘的是回家的路。”

是啊!风再大雨再大都要回家,因为家里有暖暖的火炕、妈妈的手擀面、父亲手中滚烫的罐罐茶。

小时候不懂这些,始终想着逃出去,挣脱爱的束缚和家庭的温暖,独自一个人青衫磊落行仗剑、走天涯。那时候常常爬到山顶树梢,眺望着被崇山峻岭挡住的山外世界,做着各种各样美好的梦!

大山深处有人家,出山的路九曲十八弯,翻山越岭崎岖不平,村子里最好的交通工具是一辆手扶拖拉机。每逢三六九的集,赶集的坐车,带集的说事儿,带东西的求情,开手扶拖拉机的司机成为村子里最受欢迎的人,惹了他,就等于断了自己的后路,后果想想都可怕。谁家搞建设,拉点砖瓦木料,就得提前靠点好,然后掌柜的跟车去拉运,家里的妇女和娃娃做好准备。干啥?车到坡底上不去时帮着推车!

出门在外,魂牵梦萦的还是家乡。一说回家就愁,近乡情怯不说,家乡的路实在是难走、车难坐,错过了三六九,只能坐班车到坡底,然后步行十里方能回家。出门返乡的游子,但凡有点余钱,都不能空手回家,量力而为买点时令水果和家常用品之类的,坐不上村子里的手扶,就得肩扛、手提、背驼,能用的招数全用上。想想那时候的精气神儿,背着几十斤重的东西,跋山涉水走十里山路回家,却是健步如飞、归心似箭,恨不得一步到家!

我们村子到公路上有一段土路,大家叫它“南湾壕”。顾名思义,就是一条长达两公里左右的长沟。天气晴朗,壕里浮土飞扬、遮天蔽日,浮土下藏着崴脚的坑硌腿的砖头扎车子胎的玻璃碴,下坡路比上坡路还危险。刮风下雨,壕里就成了泥泞不堪的水泥路,推着自行车或者步行,都要喘着粗气,“吭哧吭哧”就像老牛拉风匣,一步一个跟头,回到家就成了泥猴。

冬天一场雪,壕里填得平平,看着平平展展,其实寸步难行,步行的人只能硬生生地在两侧踩出一条便道。正应了那句话:“世上本无路,走的人多了,才有了路。”

谁家如果在娶媳妇、嫁女儿时正逢大雪封山,那就麻烦了。好在山里人淳朴,一看大雪就知道需要帮忙,到主人家吃上两碗萝卜菜、几个蒸馒头,便拿起铁锹、木掀、扫帚、刮板,全民动员老幼齐上阵,硬硬地打通南湾壕,开辟连心路。

记得村子里有一户人家的儿子有出息,找了个城里的媳妇,娶亲时要了辆班车,主人家花了一笔钱雇了辆轿子车,到半路不去了。勉强到了半壕车被卡住,上不去、下不来、折不回。最后新媳妇儿脱了喜衣换上棉袄,裤腿挽起拎着鞋徒步到家。其他的亲戚主人包括新郎再没顾上吃宴席,挥舞锹镐大干一场,围着客车开辟了几十平方米,才把这个“大疙瘩”弄动,等亲戚们吃了饭返程已是半夜三更。以后我们村里说媳妇儿就成了老大难,谁说起来都是“你们那地方,人想呢,路不想!”那时候村里男女老少的人都有一个心愿:能把脚下的路修修该多好啊!能走上川外头的油光马路,这辈子也值了!

时光推移十几年梦想居然成真。生态移民搬迁开始了,村子里的人搬出了大山,住进了整齐亮堂的红砖房,脚下踩的是平平展展的柏油路,摩托车、电动车都不稀罕了,家家户户都是小汽车。不怕吹风下雨,也不怕早迟没车。一个电话过来,或接或送,方便快捷不说,直接是心随我动、四通八达。

现在的娃娃们出门动辄就是出租车。有一天,我和相濡以沫几十年的妻子说:“啥时候把车开上,娃们都拉上,回一趟老家。到时候把车停到坡底,每个人背一大瓶水,再步行爬一次陡路梁,走一走南湾壕,找找过去的感觉。也让娃们知道今天的日子甜不甜。”妻白了我一眼,嗔怪道:“得了吧,就你现在的身体,爬不到半山腰,就和那一年的那个轿子车一样不上不下,还害死个人呢。”

我一时无语了!

(作者系沙坡头区政协委员)