邢万莹

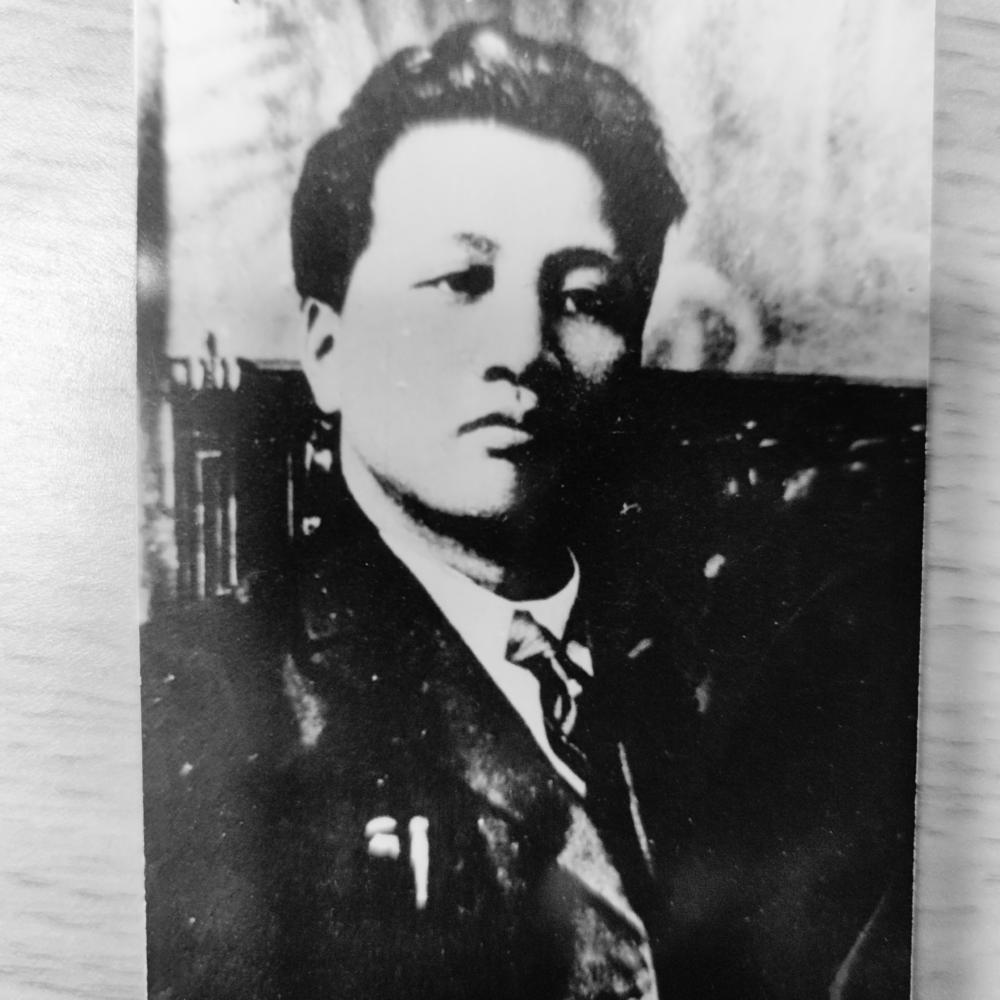

刘伯坚(1895-1935年),原名刘永福,又名刘永固,后用刘铸、刘铁侠,在国外曾用名刘大冶、毅伯等。1895年1月9日生,四川省平昌县龙岗寺人。

刘伯坚出生在一个贫苦的家庭。祖上在龙岗寺小集镇以开栈房为生。

刘伯坚6岁入学,勤奋好学。曾就读于龙岗寺刘贵义私塾、文昌宫易子仪国民小学、苟俊生书馆、岳家寺金山寨高等小学、巴中县立中学、万县高等师范、成都高等师范学堂。最终完成大学教育。

在求学期间,刘伯坚善写文章,成绩优异。同时,也很注意锻炼身体,关心群众疾苦,曾白天打着灯笼,讽刺当时社会的黑暗。尽管当时政府准备任命他为巷溪县县长,但他辞而不坐,毅然投身到革命的洪流之中。

1919年“五四”运动爆发,成都也掀起波浪,刘伯坚走出学校,奔走于学生士兵之间,演讲、写文章,积极宣传革命的新思想,并和志同道合的朋友相约,决定到欧洲去寻找革命的真理。

1920年6月,他与朋友们离开家乡,到法国勤工俭学。先后在比利时沙洛瓦劳动大学半工半读,又在比利时的霞洛瓦做工。在这里,他学习了《资本论》《共产党宣言》《法兰西内战》及列宁的《国家与革命》等马列主义经典著作,从而确立了自己的信仰、坚定了实现共产主义的决心,并参加了旅欧留学生和华工的建党工作。

1923年,中共旅欧支部将刘伯坚等同志送到莫斯科的“东方劳动者共产主义大学”学习。并被推选为旅莫支部干事会负责人,连任旅莫支部书记达3年之久。

在东大学习期间,刘伯坚非常努力,生活也很刻苦。他组织同志们与错误的言论及倾向作斗争,还与旅莫支部负责青年团工作的曾涌泉、法文翻译王仁达创办了《前进报》。

1924年10月,冯玉祥发动了北京政变。将其所率部队改称为国民军。后来,冯玉祥因军事失败进一步倾向革命。1925年秋末,冯玉祥委派鹿钟麟等一批国民军高级将领到苏联参加学习。同时还送来了一批失业失学的知识青年,组成“学兵团”,也送到苏联学习。刘伯坚、曾涌泉等组织了东大一大批积极分子去接待,且向他们宣传革命思想。

1926年春,冯玉祥在国内军事上完全失败,他随即通电下野,在中共北方区委书记李大钊的帮助下,携家眷取道外蒙古库伦(今乌兰巴托)赴苏联“考察”,并寻求外援。共产国际决定争取冯玉祥,并派刘伯坚参加这一工作。借此,他与冯玉祥谈了国际国内形势,并对国内政局的发展进行精辟、透彻的分析,给冯玉祥留下了深刻的印象。还介绍苏联十月革命的经验,分析如何才能彻底解放劳苦大众,如何才能建立一个富强的新中国,阐述必须积极推行孙中山先生提出的“联俄、联共、扶助农工”的三大政策。

经过苏联政府领导人、共产国际负责人和在莫斯科的刘伯坚等的谈话和争取,冯玉祥表示要走十月革命的道路,要向苏联共产党学习,军队要改组,要向苏联红军学习;红军的政治工作制度好,西北军中也要设立政治部。冯玉祥很器重刘伯坚,在他回国时,他向共产国际提出,要求派刘伯坚和他一道回去主持政治部的工作。

1926年9月16日,冯玉祥、刘伯坚以及苏联顾问乌斯马诺夫等一行,从苏联回到绥远省的五原县,举行了“五原誓师”,将国民军改为国民军联军,冯玉祥自任总司令,刘伯坚任政治部副部长。

刘伯坚在政治部内设立组织处、宣传处、总务处三大机构。在联军政治部以下又设立了军、师、旅、团、营各级政治部。这时,一批优秀共产党员都参与了刘伯坚领导的联军政治部工作。