宁夏政协移民资料征集组

上世纪六七十年代,革命现代京剧《杜鹃山》曾火遍祖国大江南北,北京电影制片厂还将中国京剧院演出的《杜鹃山》拍成电影。在那个文艺作品特别稀少的年代,街头很多行人都会哼上几句《杜鹃山》的唱词。但很少有人知道,革命现代京剧《杜鹃山》最早出自宁夏,最早的剧作者是宁夏京剧团编剧肖维章。

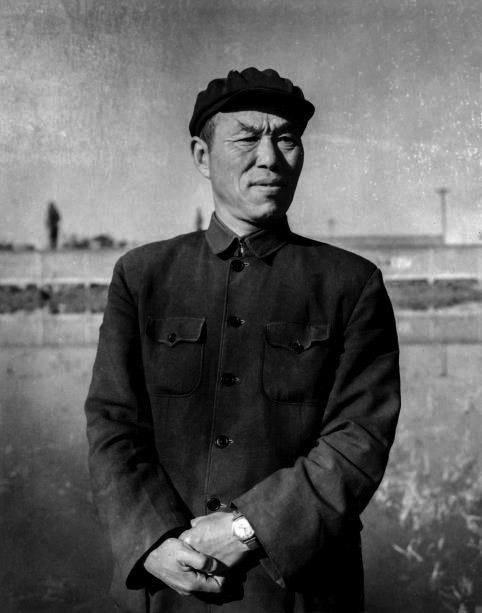

让我们一起来认识一下从南京移民来宁的国家一级编剧——肖维章。

肖维章,男,回族,祖籍江苏高邮市,生于1916年。长期在南京居住,由于受传统文化的影响,青年时期就喜欢上京剧艺术。据宁夏京剧团第一任团长石天撰文记载,肖维章10岁时随家人一起离开合肥,来到南京。当年的南京汇聚着全国文化精英、戏曲种类门派繁多。有一家大型游乐园叫民业公司,有点类似上海的“大世界”,各类门派都在此竞相亮场,这既是南北文化汇集之地,也有各种文化摆场打擂的意思,在集各种娱乐形式之大成的艺术门类中,最吸引肖维章的还是京剧。

1933年肖维章考入中央大学经济系。尽管学的专业是经济,但他又选修了文学课中的中国戏曲,聆听过章太炎、胡适之等文学大师的讲座,田汉也常常来到学校与学生交流,为他此后步入京剧艺术之门积累了文学和艺术的厚度。当年誉满民国的徐悲鸿先生也在中央大学任教,在这些大师的照耀下,肖维章头脑中潜生的艺术细胞被激活,又随着时代的进步和年龄的增长渐凝精华。

1937年夏天,肖维章大学毕业,在准备人生选择时,日本军国主义发动了侵华战争,辗转流亡,绕道安徽、江西、湖南、湖北,最后西上三峡,抵达重庆。直到抗战胜利才又回到南京。这期间,他和好友一起办起了票房,举行义演,传递和平思想。同时在中山陵园管理处兼做植物种子配置工作。这时的他在艺术上更趋成熟,不仅写戏、演戏,还涉足剧评,在南京票友界有了一定影响。

1948年秋,肖维章供职的南京中山陵园管理处发给他全家去台湾的船票。由于对前途迷茫,肖维章到了上海却没有去吴淞口码头,而是与家人一起,暂住在上海闵行乡下的同事家。直到南京解放后返回。

1958年的夏天,在一次票友聚集中有人告诉他,宁夏回族自治区准备成立,宁夏的领导正在南京招人,肖维章本身是回族,要成立回族自治区吸引了他,于是肖维章结识了在南京招才纳贤的丁毅民。丁毅民当时是宁夏工委筹备组领导,也是资深文化人。开口一聊就品出了肖维章是个有艺术功底的人,两人一拍即合,当年9月,肖维章为了实现自己的艺术梦想和特有的民族情感,携全家三代八口人西迁,从扬子江畔移民宁夏,来到塞上古城银川,并将宁夏视作自己的第二故乡,从此扎根在这里。被分配到宁夏京剧团编导室,置身喜爱的京剧工作,艺术才华得已显露。

刚到银川不久,肖维章因剧本创作原因去吴忠采风,被天高云淡下的雄浑黄河、纵横稻田、古朴民风激发灵感,写下了一首小诗:

我自江南来塞上,方知塞上亦江南。

绿树含烟江南柳,不让江南水如蓝。

从来宁夏的1958年到1963年间,肖维章先后独立完成创作、改编、整理、移植了60多个剧本,其中的《红旗谱》《六盘山》《金积堡》《劈山救母》《陆文龙》等戏还是根据演员阵容并综合剧团物质条件专门写成,在宁夏京剧艺术领域开创了因人设戏、应条件编剧的先河。演出效果也特别好。不仅观众满意,演员也容易入戏,可谓人尽其才,物尽其用,演起来也得心应手。观众满意、剧团满意、领导满意是大家对这段时间京剧剧本创作的评价。

这期间肖维章还在团长石天、副团长孙秋田的支持下,与殷元和、蔡宝华等人合作,创作出了几部京剧现代戏,比较成功的有《红旗谱》《六盘山》《杜鹃山》等,尤以现代革命京剧《杜鹃山》为最佳。 (马君武 王旭阳 蔺银生)