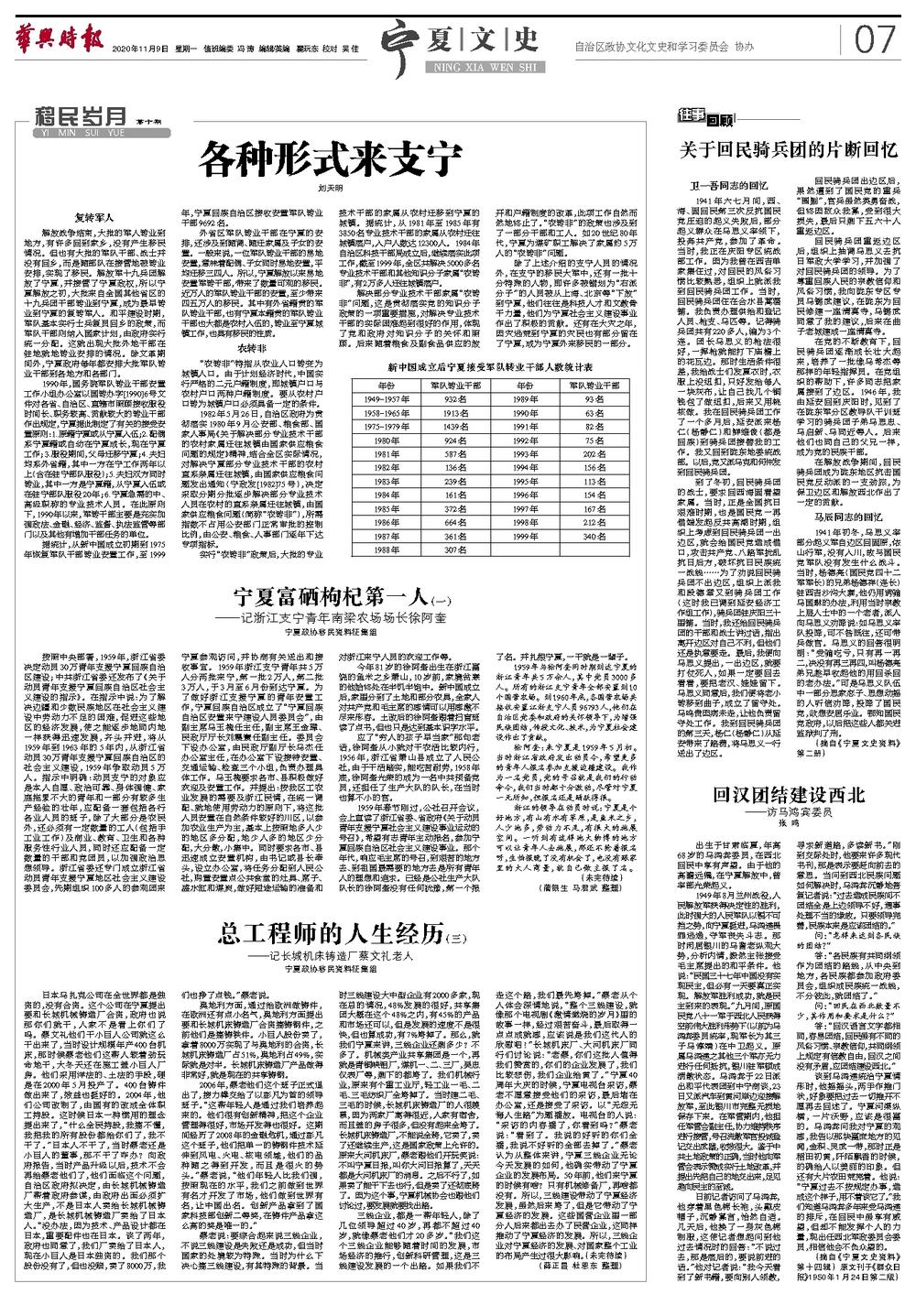

宁夏政协移民资料征集组

按照中央部署,1959年,浙江省委决定动员30万青年支援宁夏回族自治区建设;中共浙江省委还发布了《关于动员青年支援宁夏回族自治区社会主义建设的指示》。在指示中说:为了解决边疆和少数民族地区在社会主义建设中劳动力不足的困难,促进这些地区的经济发展,使之能逐步地同内地一样获得迅速发展,齐头并进,将从1959年到1963年的5年内,从浙江省动员30万青年支援宁夏回族自治区的社会主义建设,1959年争取动员5万人。指示中明确:动员支宁的对象应是本人自愿、政治可靠、身体强健、家庭拖累不大的青年和一部分有较多生产经验的壮年,应配备一套包括各行各业人员的班子,除了大部分是农民外,还必须有一定数量的工人(包括手工业工作)及商业、教育、卫生和各种服务性行业人员,同时还应配备一定数量的干部和党团员,以加强政治思想领导。浙江省委还专门成立浙江省动员青年支援宁夏地区社会主义建设委员会,先期组织100多人的参观团来宁夏参观访问,并协商有关送出和接收事宜。1959年浙江支宁青年共5万人分两批来宁,第一批2万人,第二批3万人,于3月至6月份到达宁夏。为了做好浙江支援宁夏的青年安置工作,宁夏回族自治区成立了“宁夏回族自治区安置来宁建设人员委员会”,由副主席马玉槐任主任,副主席王金璋、民政厅厅长刘震寰任副主任。委员会下设办公室,由民政厅副厅长马杰任办公室主任,在办公室下设接待安置、交通运输、检查三个小组,负责办理具体工作。马玉槐要求各市、县积极做好欢迎及安置工作。并提出:按我区工农业发展的需要及浙江民情,在统一调配、就地使用劳动力的原则下,将这批人员安置在自然条件较好的川区,以参加农业生产为主,基本上按照地多人少的地区多分配,地少人多的地区少分配,大分散,小集中。同时要求各市、县迅速成立安置机构,由书记或县长牵头,设立办公室,将任务分配到人民公社,购置安置点公共食堂的灶具、席子、盛水缸和煤炭,做好短途运输的准备和对浙江来宁人员的欢迎工作等。

今年81岁的徐阿奎出生在浙江富饶的鱼米之乡萧山,10岁前,家境贫寒的他始终处在半饥半饱中。新中国成立后,家里分到了土地和部分农具,全家人对共产党和毛主席的感情可以用感激不尽来形容。土改后的徐阿奎跟着扫盲班读了点书,但也只是达到基本识字水平。

应了“穷人的孩子早当家”那句老话,徐阿奎从小就对干农活比较内行,1956年,浙江省萧山县成立了人民公社,由于干活踏实,能吃苦耐劳,1958年底,徐阿奎光荣的成为一名中共预备党员,还担任了生产大队的队长,在当时也算不小的官。

1959年春节刚过,公社召开会议,会上宣读了浙江省委、省政府《关于动员青年支援宁夏社会主义建设事业运动的号召》,希望有志青年主动报名,参加宁夏回族自治区社会主义建设事业。那个年代,响应毛主席的号召,到艰苦的地方去、到祖国最需要的地方去是所有青年人的理想和追求。已经是公社生产大队队长的徐阿奎没有任何犹豫,第一个报了名。并扎根宁夏,一干就是一辈子。

1959年与徐阿奎同时期到达宁夏的浙江青年共5万余人,其中党员3000多人。所有的浙江支宁青年全部安置到10个国营农场。到1960年底,各国营农场共接收安置江浙支宁人员96793人,他们在自治区党委和政府的关怀领导下,为增强民族团结,传授文化、技术,为宁夏社会建设作出了贡献。

徐阿奎:来宁夏是1959年5月初。当时浙江省政府发出动员令,希望更多的青年人报名参加支援边疆建设。我作为一名党员,党的号召就是我们的行动命令,我们当时都十分激动,尽管对宁夏一无所知,但报名还是踊跃得很。

浙江的领导在动员时说:宁夏是个好地方,有山有水有草原,是鱼米之乡,人少地多,劳动力不足,有很大的施展空间。一听到有这样地大物博的地方可以让青年人去施展,那还不抢着报名呀,生怕报晚了没有机会了,也没有跟家里的大人商量,就自己做主报了名。 (未完待续)

(蔺银生 马君武 整理)