刘天明

复转军人

解放战争结束,大批的军人转业到地方,有许多回到家乡,没有产生移民情况。但也有大批的军队干部、战士并没有回乡,而是随部队在接管地被转业安排,实现了移民。解放军十九兵团解放了宁夏,并接管了宁夏政权,所以宁夏解放之初,大批来自全国其他省区的十九兵团干部转业到宁夏,成为最早转业到宁夏的复转军人。和平建设时期,军队基本实行士兵复员回乡的政策,而军队干部则纳入国家计划,由政府实行统一分配。这就出现大批外地干部在驻地就地转业安排的情况。除文革期间外,宁夏政府每年都安排大批军队转业干部到各地方和各部门。

1990年,国务院军队转业干部安置工作小组办公室以国转办字[1990]6号文件对各省、自治区、直辖市照顾接收服役时间长、职务较高、贡献较大的转业干部作出规定,宁夏据此制定了有关的接受安置原则:1.原籍宁夏或从宁夏入伍;2.配偶系宁夏籍或自幼在宁夏成长,现在宁夏工作;3.服役期间,父母迁移宁夏;4.夫妇均系外省籍,其中一方在宁工作两年以上(含在驻宁部队服役);5.夫妇双方同时转业,其中一方是宁夏籍,从宁夏入伍或在驻宁部队服役20年;6.宁夏急需的中、高级职称的专业技术人员。在此原则下,1990年以来,军转干部主要是充实加强政法、金融、经济、监督、执法监管等部门以及其他有增加干部任务的单位。

据统计,从新中国成立初期到1975年恢复军队干部转业安置工作,至1999年,宁夏回族自治区接收安置军队转业干部9692名。

外省区军队转业干部在宁夏的安排,还涉及到随调、随迁家属及子女的安置。一般来说,一位军队转业干部的易地安置,意味着配偶、子女同时易地安置,平均迁移三四人。所以,宁夏解放以来易地安置军转干部,带来了数量可观的移民。近万人的军队转业干部的安置,至少带来四五万人的移民。其中有外省籍贯的军队转业干部,也有宁夏本籍贯的军队转业干部也大都是农村入伍的,转业至宁夏城镇工作,也具有移民的性质。

农转非

“农转非”特指从农业人口转变为城镇人口。由于计划经济时代,中国实行严格的二元户籍制度,即城镇户口与农村户口两种户籍制度。要从农村户口转为城镇户口必须具备一定的条件。

1982年5月26日,自治区政府为贯彻落实1980年9月公安部、粮食部、国家人事局《关于解决部分专业技术干部的农村家属迁往城镇由国家供应粮食问题的规定》精神,结合全区实际情况,对解决宁夏部分专业技术干部的农村直系亲属迁往城镇,由国家供应粮食问题发出通知(宁政发[1982]75号),决定采取分期分批逐步解决部分专业技术人员在农村的直系亲属迁往城镇,由国家供应粮食问题(简称“农转非”),所需指数不占用公安部门正常审批的控制比例,由公安、粮食、人事部门逐年下达专项指标。

实行“农转非”政策后,大批的专业技术干部的家属从农村迁移到宁夏的城镇。据统计,从1981年至1985年有3850名专业技术干部的家属从农村迁往城镇落户,入户人数达12300人。1984年自治区科技干部局成立后,继续落实此项工作,截至1999年,全区共解决5000多名专业技术干部和其他知识分子家属“农转非”,有2万多人迁往城镇落户。

解决部分专业技术干部家属“农转非”问题,这是贯彻落实党的知识分子政策的一项重要措施,对解决专业技术干部的实际困难起到很好的作用,体现了党和政府对知识分子的关怀和照顾。后来随着粮食及副食品供应的放开和户籍制度的改革,此项工作自然而然地终止了。“农转非”的政策也涉及到了一部分干部和工人。如20世纪80年代,宁夏为煤矿职工解决了家属约5万人的“农转非”问题。

除了上述介绍的支宁人员的情况外,在支宁的移民大军中,还有一批十分特殊的人物,即许多被错划为“右派分子”的人员被从上海、北京等“下放”到宁夏,他们往往是科技人才和文教骨干力量,他们为宁夏社会主义建设事业作出了积极的贡献。还有在大灾之年,因灾逃荒到宁夏的灾民也有部分留在了宁夏,成为宁夏外来移民的一部分。

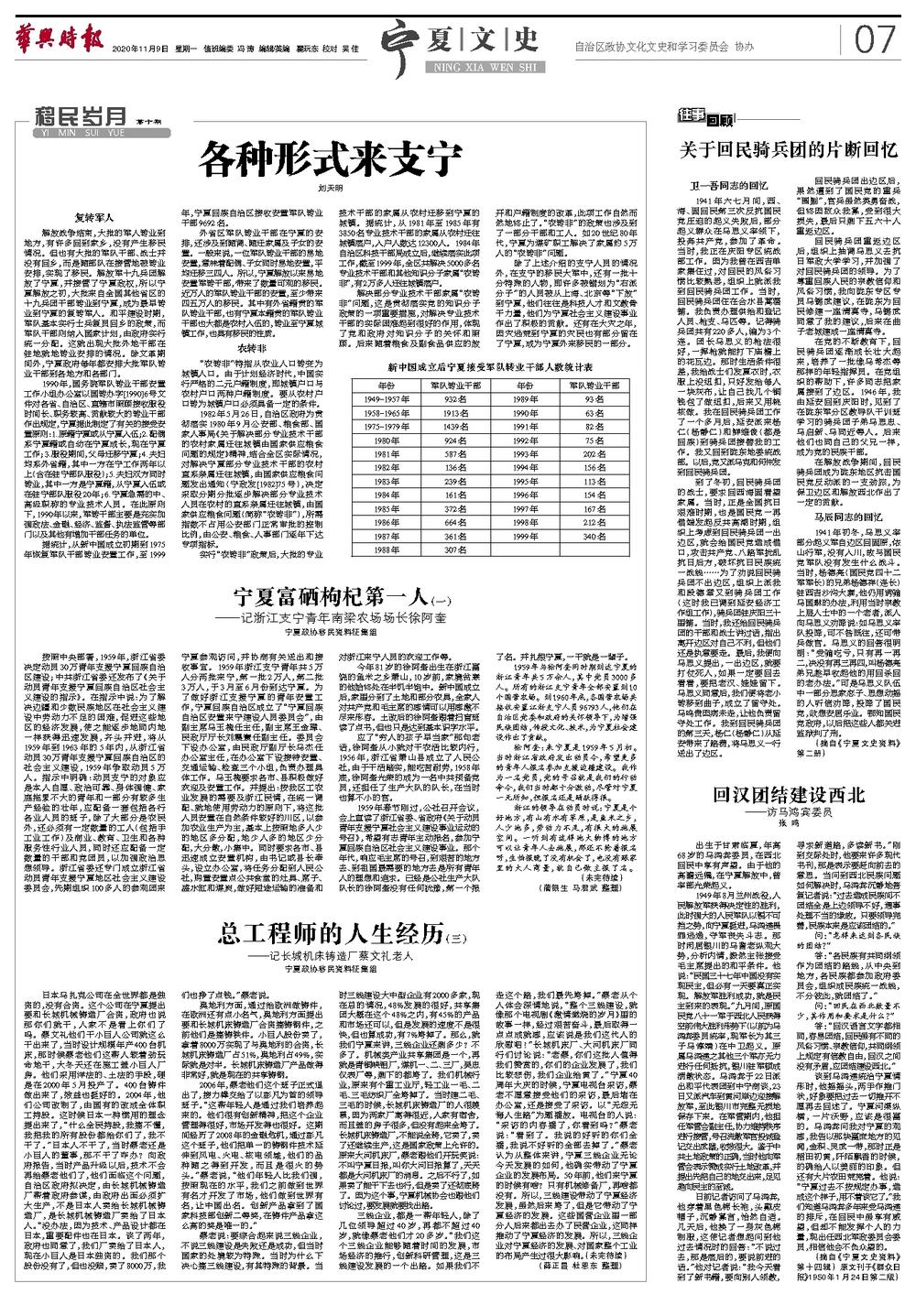

新中国成立后宁夏接受军队转业干部人数统计表

年份军队转业干部年份军队转业干部1949-1957年932名1989年93名1958-1965年1913名1990年63名1975-1979年1439名1991年82名1980年924名1992年75名1981年587名1993年202名1982年136名1994年156名1983年239名1995年113名1984年161名1996年154名1985年372名1997年167名1986年664名1998年212名1987年361名1999年340名1988年307名