刘天明

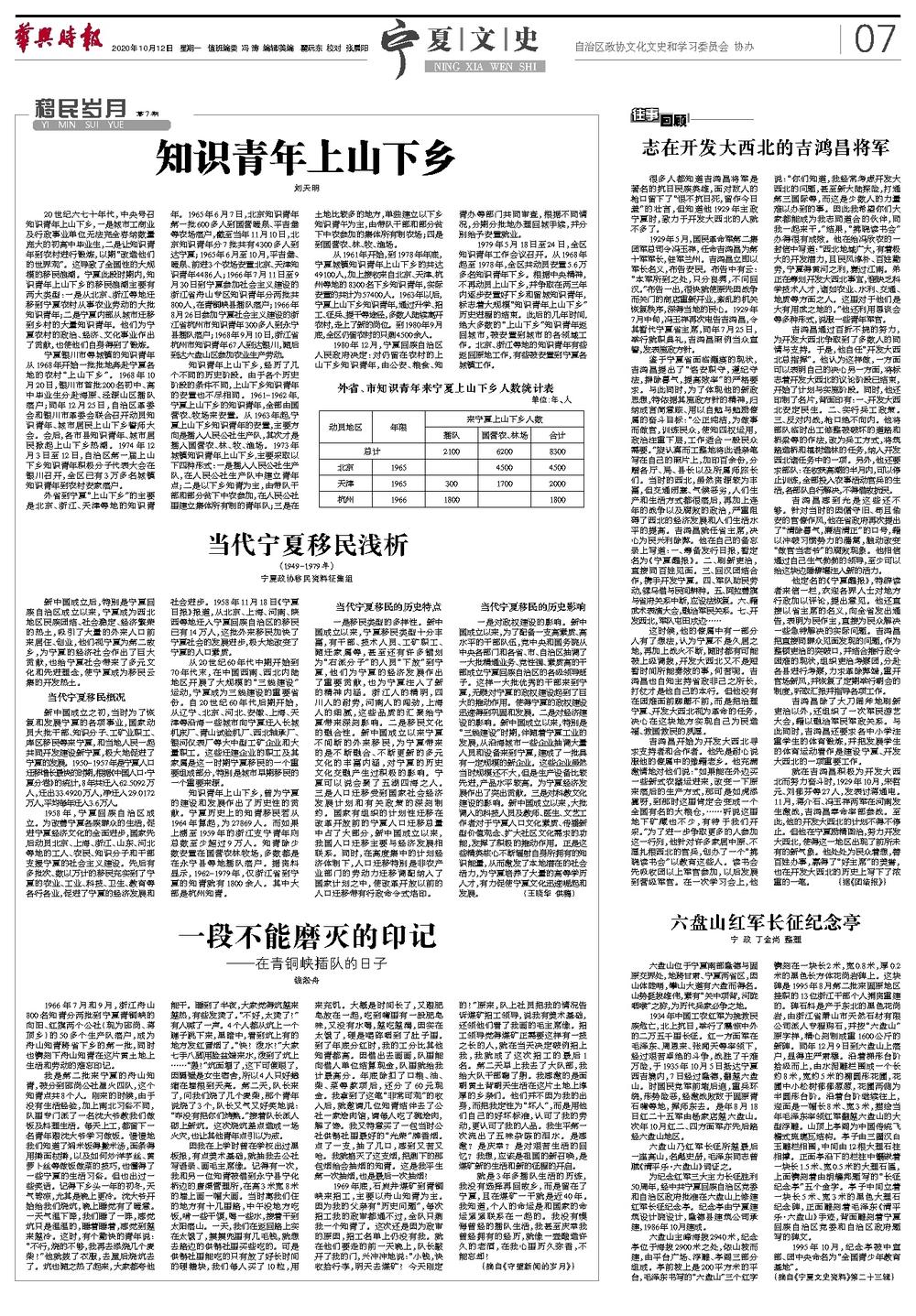

外省、市知识青年来宁夏上山下乡人数统计表

单位:年、人

动员地区年限来宁夏上山下乡人数插队国营农、林场合计总计210062008300北京196545004500天津196530017002000杭州196618001800

20世纪六七十年代,中央号召知识青年上山下乡,一是城市工商业及行政事业单位无法完全容纳数量庞大的初高中毕业生,二是让知识青年到农村进行锻炼,以期“改造他们的世界观”。这导致了全国性的大规模的移民浪潮。宁夏此段时期内,知识青年上山下乡的移民浪潮主要有两大类型:一是从北京、浙江等地迁移到宁夏农村从事农业劳动的大批知识青年;二是宁夏内部从城市迁移到乡村的大量知识青年。他们为宁夏农村的政治、经济、文化事业作出了贡献,也使他们自身得到了锻炼。

宁夏银川市等城镇的知识青年从1968年开始一批批地奔赴宁夏各地的农村“上山下乡”。1968年10月20日,银川市首批200名初中、高中毕业生分赴海原、泾源山区插队落户;同年12月25日,自治区革委会和银川市革委会联合召开动员知识青年、城市居民上山下乡誓师大会。会后,各市县知识青年、城市居民掀起上山下乡热潮。1974年12月3日至12日,自治区第一届上山下乡知识青年积极分子代表大会在银川召开,全区已有3万多名城镇知识青年到农村安家落户。

外省到宁夏“上山下乡”的主要是北京、浙江、天津等地的知识青年。1965年6月7日,北京知识青年第一批600多人到国营暖泉、平吉堡等农场落户,截至当年11月10日,北京知识青年分7批共有4300多人到达宁夏;1965年6月至10月,平吉堡、暖泉、前进3个农场安置北京、天津知识青年4486人;1966年7月11日至9月30日到宁夏参加社会主义建设的浙江省舟山专区知识青年分两批共800人,在青铜峡县插队落户;1966年8月26日参加宁夏社会主义建设的浙江省杭州市知识青年300多人到永宁县插队落户;1968年9月10日,浙江省杭州市知识青年67人到达银川,随后到达六盘山区参加农业生产劳动。

知识青年上山下乡,经历了几个不同的历史阶段。由于各个历史阶段的条件不同,上山下乡知识青年的安置也不尽相同。1961-1962年,宁夏上山下乡的知识青年,全部由国营农、牧场来安置。从1963年起,宁夏上山下乡知识青年的安置,主要方向是插入人民公社生产队,其次才是插入国营农、林、牧、渔场。1973年城镇知识青年上山下乡,主要采取以下四种形式:一是插入人民公社生产队,在人民公社生产队中建立青年点;二是以下乡知青为主,由带队干部和部分贫下中农参加,在人民公社里建立集体所有制的青年队;三是在土地比较多的地方,单独建立以下乡知识青午为主,由带队干部和部分贫下中农参加的集体所有制农场;四是到国营农、林、牧、渔场。

从1961年开始,到1978年年底,宁夏城镇知识青年上山下乡的共达49100人,加上接收来自北京、天津、杭州等地的8300名下乡知识青年,实际安置的共计为57400人。1963年以后,宁夏上山下乡知识青年,通过升学、招工、征兵、提干等途径,多数人陆续离开农村,走上了新的岗位。到1980年9月底,全区仍留农村的只剩4500余人。

1980年12月,宁夏回族自治区人民政府决定:对仍留在农村的上山下乡知识青年,由公安、粮食、知青办等部门共同审查,根据不同情况,分期分批地办理回城手续,并分别给予安置就业。

1979年5月18日至24日,全区知识青年工作会议召开。从1968年起至1978年,全区共动员安置5.6万多名知识青年下乡。根据中央精神,不再动员上山下乡,并争取在两三年内逐步安置好下乡和留城知识青年,标志着大规模“知识青年上山下乡”历史进程的结束。此后的几年时间,绝大多数的“上山下乡”知识青年返回城市,被安置到城市的各领域工作。北京、浙江等地的知识青年有些返回原地工作,有些被安置到宁夏各城镇工作。